【橡胶助剂产业网】8月8日消息,自修复助剂(Self-healing Agent)作为橡胶工业中的革命性功能材料,能够赋予橡胶制品在受损后自主修复的能力,显著延长使用寿命并提升安全性。以下从作用机理、技术参数及典型应用等方面进行专业解析:

一.作用机理

1. 微胶囊化技术

包裹愈合剂(如液体异戊二烯、聚异丁烯)的微胶囊(粒径5-50μm)分散于橡胶基体,受损时破裂释放修复成分。

配合催化剂(如胺类)触发聚合反应,实现裂纹填充(修复效率>80%)。

2. 动态键交换

基于硫键(-S-S-)或氢键的可逆重组,如MgO-ZnO活化体系促进二硫键交换,实现分子级修复。

离子超分子网络(如甲基丙烯酸锌/天然橡胶体系)通过热触发键重组,修复效率近100%。

3. 生物基动态化学

环氧化天然橡胶(ENR)与苹果酸交联形成β-羟基酯键,兼具高强度和热可逆修复性(74.87%修复率)。

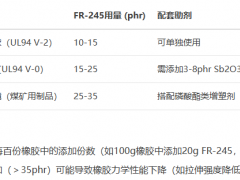

二. 技术参数

三.典型应用及用量

1. 自修复轮胎

用量:1.5-4.0 phr(微胶囊型)或2.0-5.0 phr(动态键型)

案例:

纳恩博专利配方含液体异戊二烯(10-30份)+聚异丁烯(20-80份),实现胎面裂痕自填充。

溴化丁基橡胶+碳/氮化合物,8天后修复强度达754psi(52bar)。

2. 工业输送带/密封件

用量:2.0-3.5 phr(微胶囊)或3.0-6.0 phr(离子网络型)

效果:矿山输送带耐撕裂性提升40%,高压密封件寿命延长50%。

3. 医用导管/可穿戴设备

用量:0.8-2.0 phr(生物基动态键体系)

特性:体温触发修复,生物相容性优异(ENR+苹果酸体系)。

四.最新技术进展

据橡胶助剂产业网了解,第四代自修复助剂聚焦三大方向:

1. 多重响应:光/热/湿度协同触发(如含杜仲胶-纤维素复合材料)。

2. 环保升级:废硫+菜籽油基橡胶,室温胺催化修复(弗林德斯大学技术)。

3. 高精度控制:氧化时间调控修复速率(金属-多酚键体系梯度修复)。

五.市场前景

全球自修复橡胶助剂市场规模年增速超18%,预计2026年达60亿元。未来趋势包括:

轮胎领域:欧盟法规推动2027年20%轮胎标配自修复功能。

医用/电子:可降解自修复橡胶(6个月降解率60-80%)需求激增。

(注:phr表示每百份橡胶中的添加份数)